2022-11-06

本記事の読み切り時間は約3分となります。

本記事の対象者は

・防災関連の事業DX化に携わる方。

となります。

それでは、お楽しみください!

目次

-

1.

Kaggle事例紹介「噴火予測」

-

2.

防災とデータ活用の事例

-

3.

事前の発生予測

-

4.

地震が発生したと仮定した被害予測

-

5.

リアルタイムでの被害状況把握

-

6.

防災分野でのデータ活用のこれから

火山大国日本。

その日本における代表的な山、富士山が実は活火山であり、いつ噴火してもおかしくないということは皆さんご存じかと思います。

そんな富士山が、過去に大噴火を引き起こしたのは今から、約300年ほど前、1707年の宝永大噴火と言われる噴火が最後となっているとのことです。

当時は2週間近く噴火が続き、噴出した火山灰は1.7立方キロメートルにも及び、関東一円に降り注いだという記録が残っています。

降り積もった火山灰の影響で、農作物には甚大な被害が発生し、その影響で噴火から20年たっても復興できない地域が多くあり、中でも当時の小田原藩では米の収穫量が元に戻るまで90年もかかるほどだったそうです。

そんな大噴火から300年経った現代でも、同様の噴火がいつ起こってもおかしくないというのですから、少々ぞっとする話ですね。

ちなみに、現代で同様の噴火が発生した場合、どのような被害が起こるのでしょうか。

静岡、山梨、神奈川県の3県と、国の有識者などでつくる火山防災対策協議会が発表した内容によると、富士山の噴火による避難対象となる人は80万人にも及び、降り積もる火山灰で発電所や交通機関に障害が発生し、農作物や漁業にも甚大な被害の発生が予想されるとのことです。

また、なにも火山の被害は日本に限った話ではありません。

過去には、1815年インドネシアのタンボラ火山では、火砕流と餓死によって92000人の死者が発生し、同じくインドネシアでのクラカトア火山では噴火と津波で36000人が死亡しました。

また、西インド諸島のモプレー火山では1902年に火砕流で29000人が死亡し、コロンビアのネバドデルルイス火山では火災泥流で25000人が死亡するなど数多くの被害を出してきました。

直近では、2022年1月15日にトンガにて海底火山が爆発的に噴火し、その被害は1.5億円にも上るとのことです。

同様の噴火が人口が密集した地域を襲ったら、と考えるとそれ以上の被害が発生しうることは想像に難しくありません。

そんな凄惨な事態を何とか回避できないものでしょうか…

じつは、そのような防災の領域でもデータ分析は数多く利活用されております。

今回は、火山の噴火予測を事例として、防災分野でのデータ利活用をご紹介していきます。

どうぞ、お楽しみに。

Kaggle事例紹介 噴火予測

噴火予測というトピックは、データサイエンティストがデータ分析の腕を磨き合うKaggleというプラットフォームでも取り上げられています。

まずは、本題に入る前に、簡単にKaggleについて解説を行っていきましょう。

Kaggleとは、データサイエンティスト達が、自分たちのデータ分析力を磨く場として機能しているプラットフォームとなります。

カグルとは「カグル」と読み、カグルに参加し、スキルを磨く方々をカグラーと呼びます。

「the home of Data Science & Machine Learning」

と表記されるように、データサイエンスと機械学習の家と呼ばれ、世界中の、機械学習・データサイエンスに携わる約40万人が集まるコミュニティです。

Kaggleの中では、企業や政府などの組織と、データ分析のプロであるデータサイエンティストや機械学習エンジニアを繋げるプラットフォームとして機能しており単純にエンジニアと企業をマッチングするのではなく、コンペも行われ盛り上がりをみせています。

さて、そのKaggleで取り上げられた噴火予測に関して説明すると

地震信号から火山性の微動を特定し、噴火の時期を予測するというものになります。

参考記事はこちら

現在の噴火予測の精度だと数分前の予測にとどまり、長期的な予測は困難と言われるほど、地震活動のパターン解釈は難しい状態です。

本コンペは、地球物理学と火山学に焦点を当てたイタリアのINGVが提供しているもので、24時間体制で火山を監視し続けたデータを用いて、噴火の進展を特徴づける地震波形の特徴を識別するというものでした。

約620チームと9202人がエントリーを行い、数多くの地震データをAIに学習させ、その中から噴火を誘発するものとそうでないものを学習によって見分けられるようにするという取り組みが行われました。

このように、特定のデータから傾向を分析し未来を予測するという分野は他の災害の予測にも応用されています。

防災とデータ活用の事例

例えば、噴火に関係する災害としての地震の被害予測にもデータ分析やAIが用いられています。

ジャンルとしては、大きく3つあり、①事前の発生予測 ②地震が発生したと仮定した被害予測(ハザード評価)③発生後の被害状況把握があります。

簡単にそれぞれを紹介していきましょう。

事前の発生予測

ある断層でいつどの規模の地震が発生するか、などの予測については、「南海トラフ巨大地震が30年以内に70~80%の確率で発生する」といった長期的な予測や緊急地震速報のような超短期予測は既に行われていますが、十分に早く十分に高精度に予測する方法は確立に至っていないのが現状です。

これに対して、データサイエンス関連技術の適用や放出される電磁波データの活用に注目した研究が現在盛んにおこなわれています。

地震が発生したと仮定した被害予測(ハザード評価)

地震ハザード評価とは、もし地震が発生した場合にどのような被害が出るかを予測し評価することです。

1つの構造物を対象とする場合もあれば、面的な広がりを持った地域を対象とする場合もあります。

通常、地震動データ、地盤データ、地形データ、構造物データを基に、数理的なモデルを数値シミュレーションで解くことにより、対象とする構造物や地域の揺れを計算します。

通常はよく確立されたモデルを使用するため事前の発生予測に比べると精度は高いものの、実行に際して多種・多数のデータを整備する必要があることや、十分な精度を確保するには何百ケース分もの計算を行って確率的な評価を行う必要があることなど、実施難度の面で課題があると言われています。

ここでも、評価の効率化、とりわけ計算実施ケース数の削減において、データサイエンスの技術の適用が試みられています。

リアルタイムでの被害状況把握

実際に大きな地震が発生した際には、個々人の避難の方針や、行政による救助・支援計画を立てる上で、リアルタイムで被害状況を把握することが重要です。

被害状況把握には、被害状況を推定することだけでなく、その情報を幅広く発信し全ての関係者に確実に共有されることが必要となります。

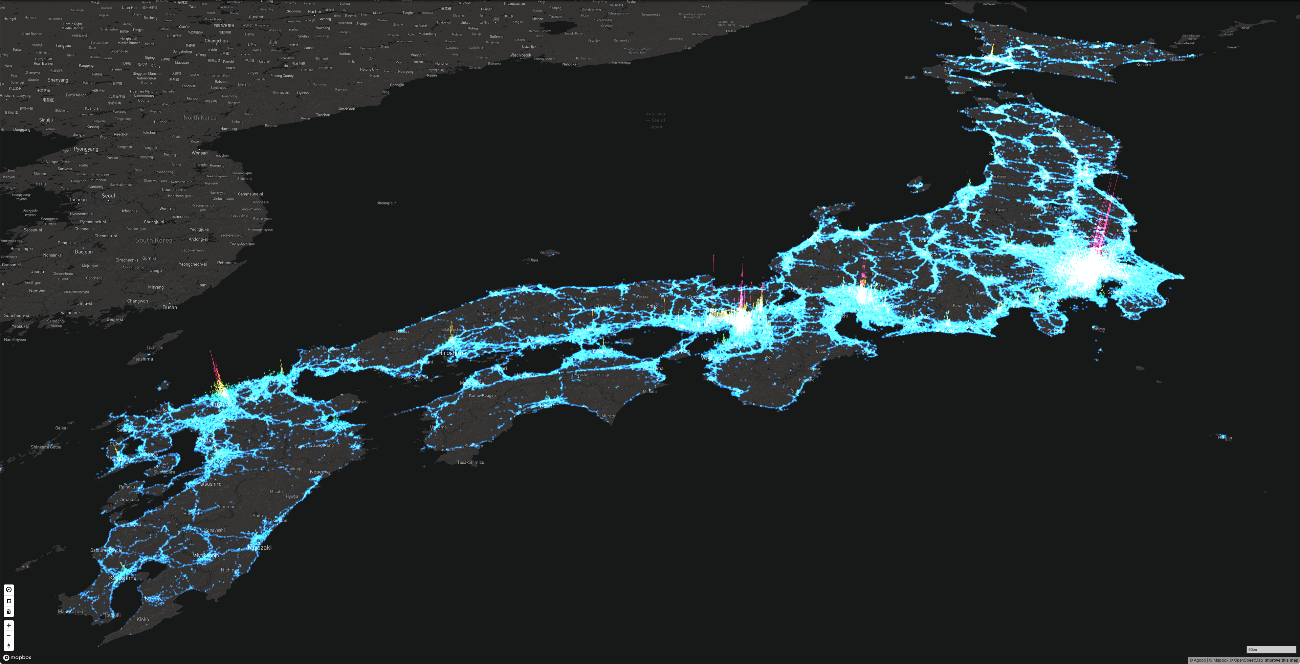

地図データ、衛星画像、SNSデータといった多様なデータを統合・活用してリアルタイムで被災状況を推定し、これを共有する取組としては、統合災害情報システム(DiMAPS)の開発や、災害時情報集約支援チーム(ISUT)によるSIP4Dの活用といった事例があります。

ISUTは、2018年の発足以降、比較的大きな地震(例えば大阪府北部地震や北海道胆振東部地震)やその他の災害において活動実績があり、ISUTにより解析・集約された各種情報は、災害発生後数日以内に防災クロスビューにおいて幅広く公表され、意思決定に活用されています。

防災分野でのデータ活用のこれから

このように、防災分野でデータ活用が進むことで被害を未然に被害を防いだり、その被害を少なくすることが可能です。

上記は直接的な被害の軽減例となりますが、間接的な例を挙げると、自身によって壊れにくい建物を建築することが出来るように、シミュレーションによって構造物の弱点や強度アップのための新しい工法や補修の技術を生み出すことなどが挙げられるでしょう。

本例では、AIを用いて、地震のエネルギーが建物に加わった時に、構造物にどのような歪みが発生するのかをシミュレーションするのですが、従来は実験の繰り返しと再計算に頼る過程を機械学習とディープラーニングで圧倒的な時間の短縮を可能にしています。

このように間接的に被害を防いだり、より地震に強い構造を趣味レーションにより作りあげることで、いつか必ず訪れる災害に対して最大限に備えることが可能になるというわけです。

いかがでしたでしょうか。

次回以降もKaggleのコンペを中心に多種多様な業界の取組の紹介や業界でのデータ活用の様子をご紹介していきますので、どうぞお楽しみに。

それでは、ここまでお読みいただきありがとうございました。

次回の記事でまたお会いしましょう。